1-1.P-LOG(日報)データを基にしたみなし分配の問題点

①放送使用実績が確認できないサポートミュージシャンが多額の使用料を受領できてしまう

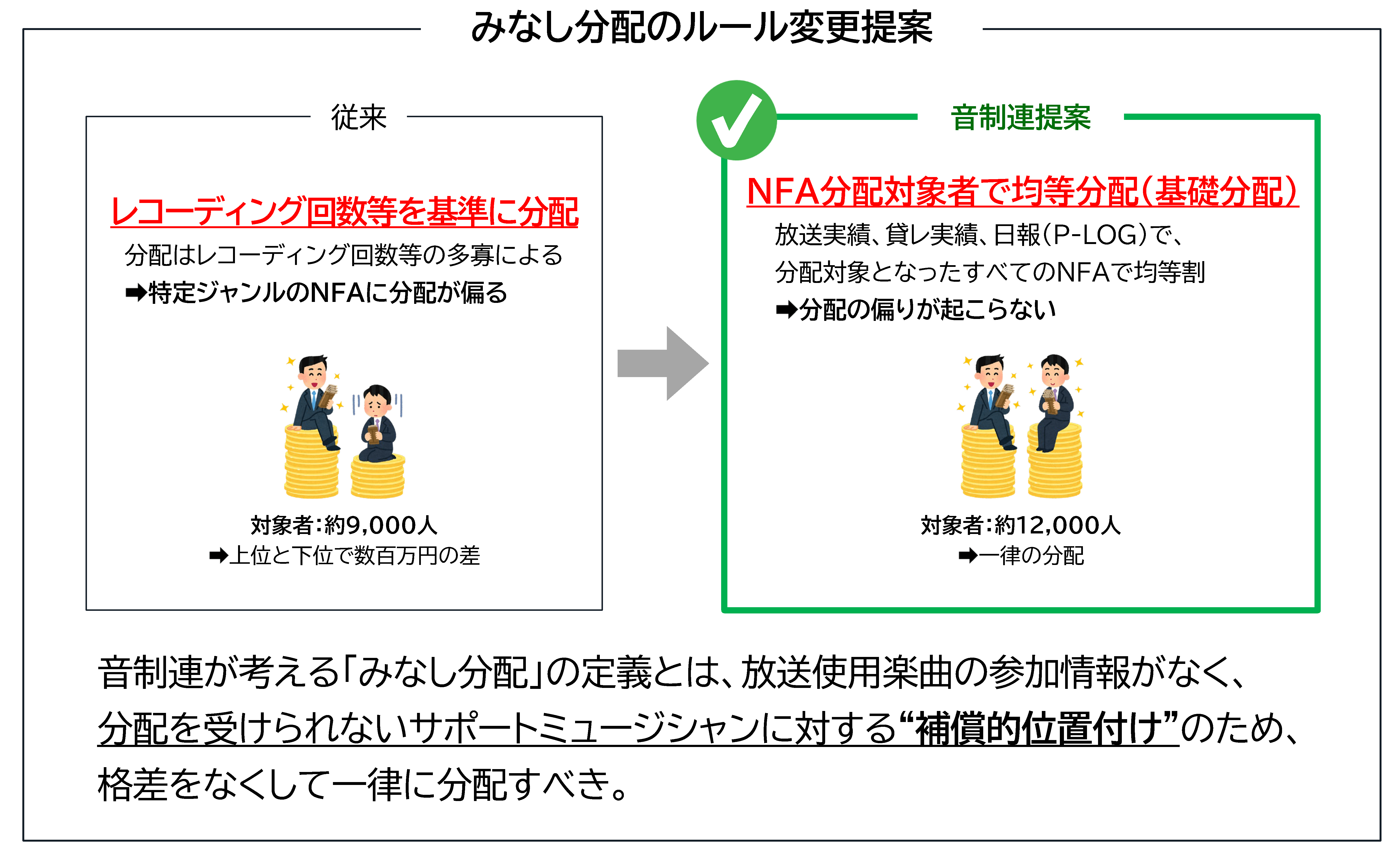

図:従来のみなし分配では最大600万円、10年で6000万

P-LOG(日報)データとは、CPRAから業務委託を受けて、MPNが独自に収集しているレコーディング参加日報データです。

収集方法は、①レコーディング参加したサポートミュージシャンが自己申告する方法、②コーディネーター(インペグ屋)が参加サポートミュージシャンを報告する方法の2種類があります。

このP-LOG(日報)データによって行われているのが「みなし分配」です。

「みなし分配」は、その名前の通り、放送使用実績そのものに基づくものではなく、自己申告のレコーディング参加回数等を放送使用実績と「みなし」て分配されるというものです。

具体的には、主にレコーディング参加回数を基準とした分配ポイントがMPNにおいて算出され、そのポイントに応じて分配が行われます。「みなし分配」においては、放送されたか否かに関係なく、レコーディング参加回数に応じてポイントが与えられますので、結果としてレコーディング参加回数が多ければ多いほど多くの金額が分配されることになります。

このような「みなし分配」により、放送でよく使用されるヒット曲に参加したサポートミュージシャンが受け取れる使用料を、参加回数だけが多く放送使用実績が確認できないサポートミュージシャンが受け取る使用料が上回る結果になってしまいます。言い換えるならば、本来放送使用された楽曲のサポートミュージシャンの使用料が、放送使用されたか確認できない、関係のない人に分配されていると言っても過言ではありません。

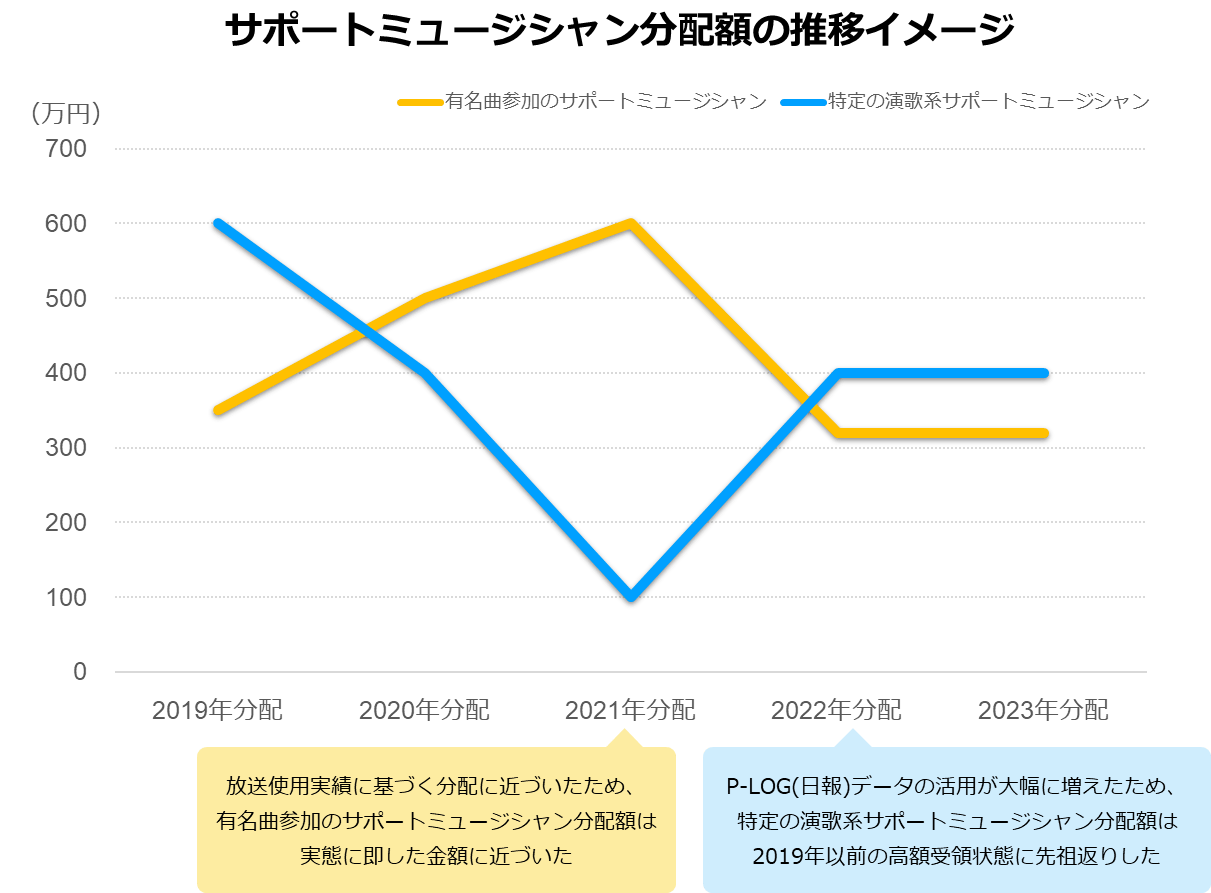

従来のみなし分配では、過去10年間にわたりほぼ同じ複数名のサポートミュージシャン(主に演歌系ジャンル)が毎年約600万円、トータル6,000万円以上の使用料を受領していました。

<イメージ図>

②そもそもメインアーティストとサポートミュージシャンの分配対象人数が異なる

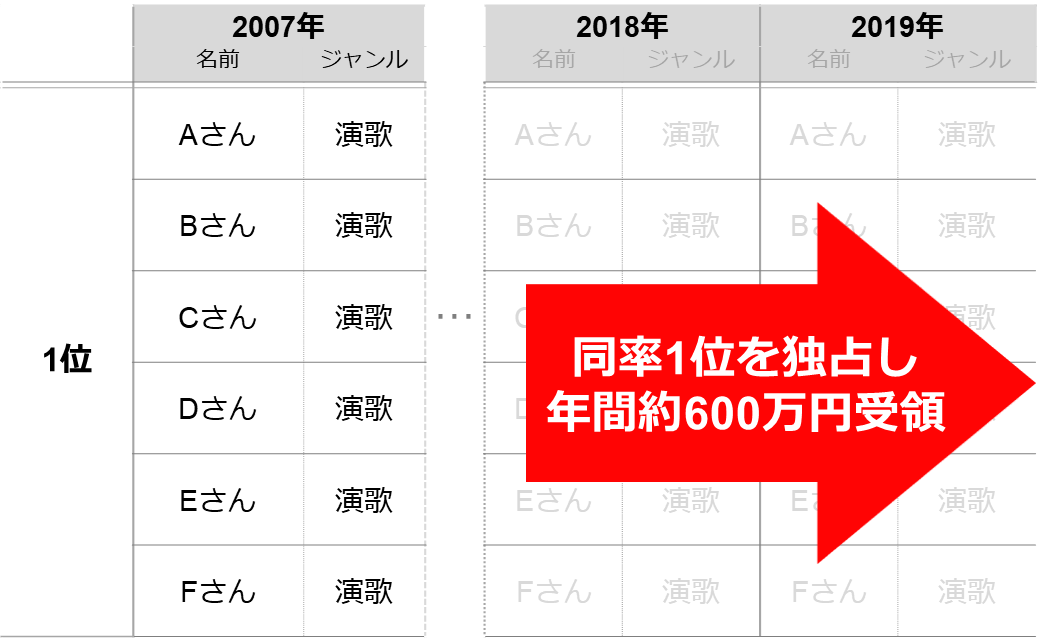

図:メインアーティストとサポートミュージシャンの1人あたりの平均受領額

現在では、メインアーティストは楽曲と一緒にクレジットされることから、分配データはJASRACやNexToneと同じように放送使用実績にもとづいて分配が可能です。これにより、メインアーティストの分配対象人数は使用楽曲数の増加にあわせて増えています(現在約23,629人)。

一方で、サポートミュージシャンの分配対象人数は、データ収集方法の効率化が進んでいないこともあり、あまり増えていないのが現状です(現在11,254人)。

その中で、みなし分配では、放送使用実績に関係がないデータが採用されているにもかかわらず、以前は約3000人程度にしか分配されていませんでした。つまり、本来の放送使用楽曲に対して支払われるべき多額の使用料が、放送使用実績があったのかなかったのか不明である約3000人に対して支払われてきたと言えます。これは、実際の権利者であるサポートミュージシャンだけでなく、メインアーティストにとっても不公平な分配であったとも言うことができます。

音制連は、メインアーティストの分配額が少ないことを主張したいのではなく、使用料を受領すべき(すなわち、放送において実演が実際に使用された)サポートミュージシャンとメインアーティストが適正な分配を受けられていないのではないか、ということを問題視しています。

このみなし分配は、参加データのみならず、金額算出の基礎となる参加ポイントの計算もMPN内部で行われています。CPRAは、MPNから提出された参加ポイントをもとに、特段の検証を行うことなく分配金額を算出しています。つまり、MPN以外の誰も、このデータの由来についても参加ポイント算出作業についても実態を把握していないのです。

ページトップへ戻る

1-2.P-LOG(日報)データの問題点

音制連は、P-LOG(日報)データはその信憑性に疑問があると考えています。音制連がそのように考える理由は以下の通りです。

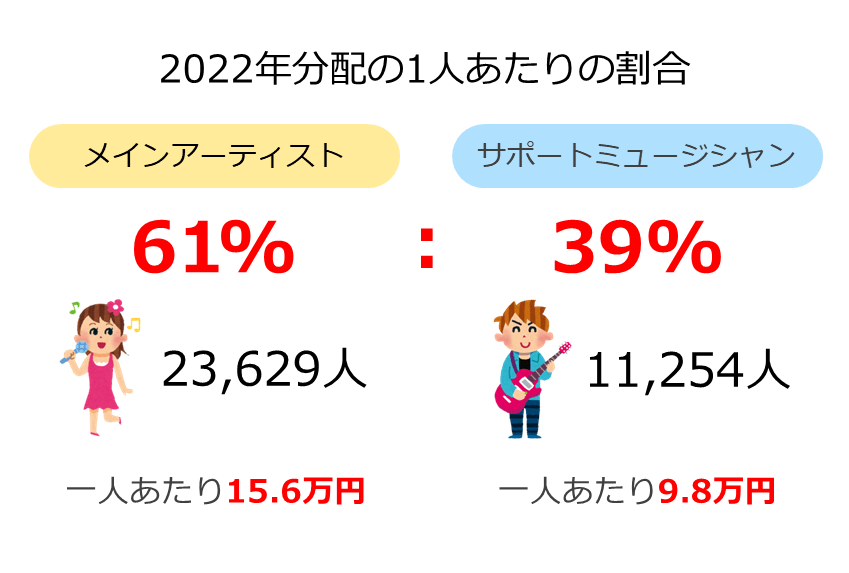

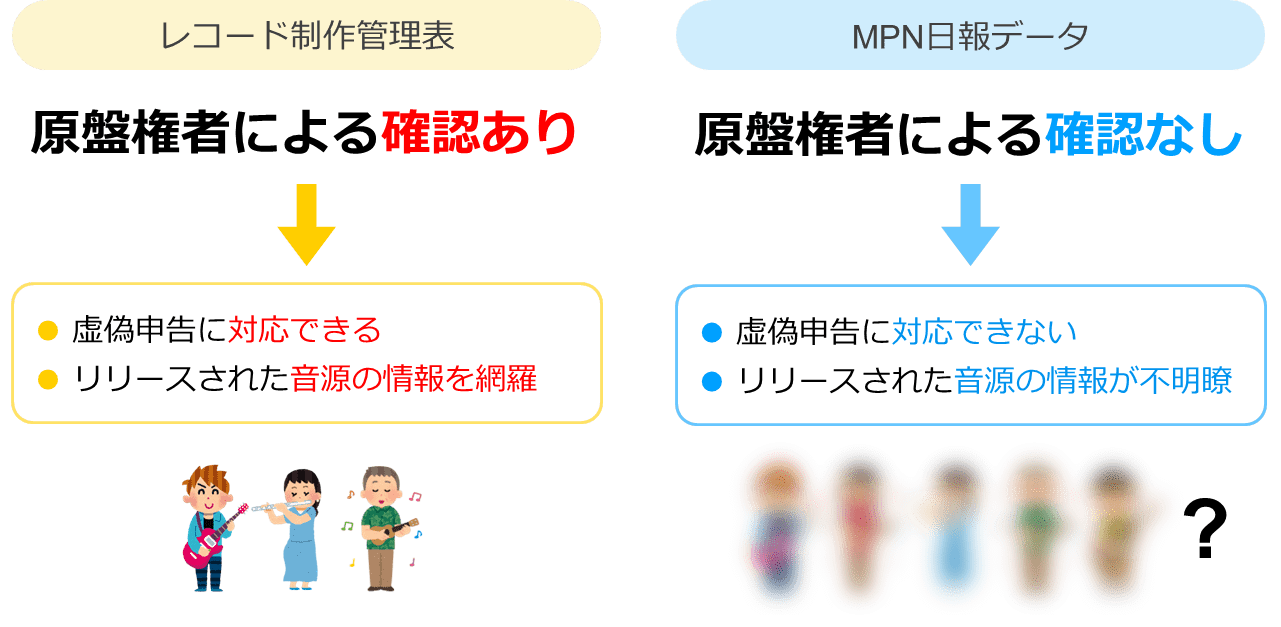

(1)プロダクションやレコード会社がその内容を確認していないデータであること

P-LOG(日報)データは、あくまで自己申告やコーディネーター(インペグ屋)からの情報提供によって生成されており、原盤権を保有するプロダクションやレコード会社がその内容の確認を行っていないデータです。レコーディング後、マスタリングまでの過程で実演が削除され、音源に収録されなかったとしても、P-LOG(日報)データ上は参加者の一人としてカウントされてしまうことになります。

つまり、P-LOG(日報)データによる分配は、実際には収録されていない実演が、収録されているものとして分配されている可能性があります。また、極論すればと虚偽申告を排除することができません。このように、P-LOG(日報)データはそのデータの収集方法からは、必然的にその信憑性に限界があると言えます。

実際、原盤権者の確認が行われているレコード制作管理表のデータと比べると、参加者が合致しない楽曲も多く存在しています。MPN椎名理事長は、レコード制作管理表は完全なデータであることを認めていますが、レコード制作管理表とP-LOG(日報)データを同列に扱い、P-LOG(日報)データの活用を是正しようとしません。

(2)レコーディング時点のデータであり、リリース時点のデータではないこと

P-LOG(日報)データはレコーディング時点での楽曲情報であるため、リリース後の音源の情報と一致しないという問題もあります。レコーディング時点からリリースまでの間に、楽曲タイトルが変更された場合の対応が不十分であったり、付番されるISRCといったコードの情報が不明瞭であると考えられます。

このように、信憑性の低いP-LOG(日報)データを活用することは、実演が放送で使用され、本来分配を受けるべきメインアーティストやサポートミュージシャンの不利益につながります。そのため、音制連は分配で使用することができるデータなのかを検証するため、MPNに対してP-LOG(日報)データの情報開示を求め続けていました。その結果、2023年9月に、音制連の求める一部のデータが開示されましたが、検証には不十分であるとの認識です。

ページトップへ戻る

2.これまでの音制連の取り組み

2016年

「みなし分配」是正のための調査・研究を実施

2017年

CPRAとしての演奏参加情報収集効率化を目指した調査・研究を提案

2018年

レコード制作管理表やP-LOG(日報)データの有効性の検討開始を提案 レコード制作管理表の有効性を確認

2019年

MPN椎名理事長が分配方法の変更を次年度に見送る旨の提案

2019年

停滞する状況を打破すべく、NFA分配改善要求の提言書を運営委員長に提出

分配委員会(委員長:MPN椎名理事長)にて、再三にわたりサポートミュージシャン(NFA)分配方法の放送使用実績分配にむけた改善要求を行ったものの、協議が始まらない状況を踏まえ、野村理事長名で崎元運営委員長(MPN副理事長)に対し、早急に改善に取り組むべき旨の

提言書 を提出した。

2020年のサポートミュージシャン分配ルールを変更

その後の協議の結果、サポートミュージシャン(NFA)分配資金の比率をレコード制作管理表を基とした貸レコード使用料の分配実績比率を65%に増し、P-LOG(日報)データの比率を35%に縮めることになった。

2020年

分配精緻化を目指したワーキンググループを設置

2020年

2021年のサポートミュージシャン分配方法が決定

2021年

協議の難航を受け、堀議長(音事協・前理事長)による裁定案で合意

CPRAの権利者団体会議において、長らく協議が難航している分配精緻化、CPRA内のコンプライス問題等について、

早急な結論には至らないことを理由に、堀議長(音事協前理事長)が苦肉の策として2022年の分配に向けた議長裁定案を示し、その裁定案について各団体代表が合意できるか否かを表明することになり、合意にいたった。

【権利者団体会議における合意事項】

①

二次使用料・録音権使用料それぞれの分配資金について、FA 分とNFA 分を8:2 の割合で原資分けをする。

②

NFA の分配方法については、精緻化に向けた改善をMPN

の責任において行う。特に、録音回数が多いことを理由に一部のアーティストに偏った分配がなされている現状を是正することをMPN は確約する。

③

FA、NFA 共に、分配に関する詳細なデータを権利者4 団体で共有し、相互チェックを可能とする。

④

上記①〜③に基づく2021 年度の分配結果の検証を音楽関連分配委員会において行い、成果が見られない場合には、新たにワーキンググループを設置し2022

年度以降の新たな分配方法の検討を行う。

2022年

権利者団体会議以降、一切の状況報告を行わず、新分配ルールを提案

権利者団体会議での合意事項により、MPNから

2022年のサポートミュージシャンへの分配方法の案 が示される。合意からここまでの1年弱の間、CPRAが関与しない形で分配方法が決定される影響は、実際に分配を受ける権利者への影響が計り知れないものであるため、MPN内部での検討経過、分配方法に関する方針について、権利者団体会議、運営委員会ならびに分配委員会にて再三にわたり状況報告を依頼していたものの、MPNが一切応じることはなかった。

2022年

MPN提案ルールの分配結果検証のための情報開示を要求するも、MPNは拒否

2022年

2023年の分配方法についてMPN椎名理事長のみが反対したことで決定できず

権利者団体会議にて次回2023年分配方法に関して協議を行う。2022年分配の検証が不十分であることから、信頼性が担保されているレコード制作管理表を基とした分配を重視された

2021年分配 に見直すことで音制連、音事協、PREの3団体が賛成するも、本会議の規定上、「全会一致が原則」のため、自らが考案した2022年度分配に固執するMPN椎名理事長が合意姿勢を示すことはなく、決定に至らず。

2023年

音制連・野村理事長は分配遅延を避けるため2022年分配ルールの採用を容認

権利者団体会議にて、MPN椎名理事長の妥協は示されることはなく、これ以上、分配方法の協議について膠着状態が続くと、分配遅延することで生ずる全てのメインアーティストとサポートミュージシャンへの影響や指定団体の運営責任者として、これ以上の協議が発展しないままの分配遅延は避けるべきと野村理事長が判断し、2023年に限定して

2022年分配 の採用を容認。

権利者団体会議終了後、野村理事長は音制連に対し辞表を提出した。

2023年

緊急社員説明会を開催

ページトップへ戻る

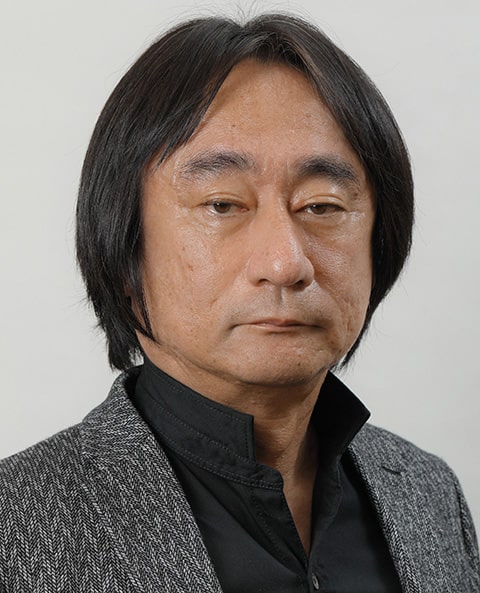

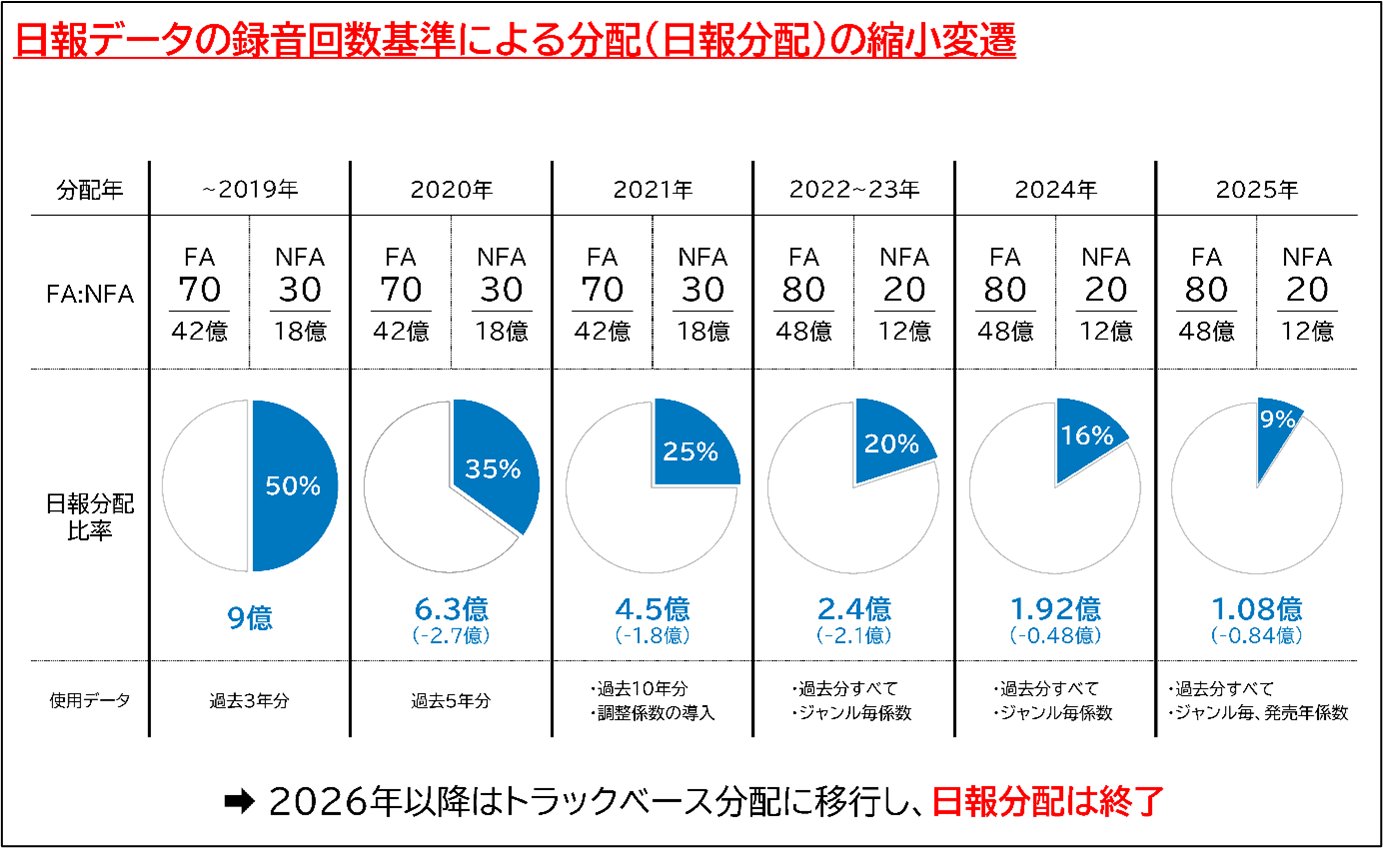

3-1.分配方法の変遷

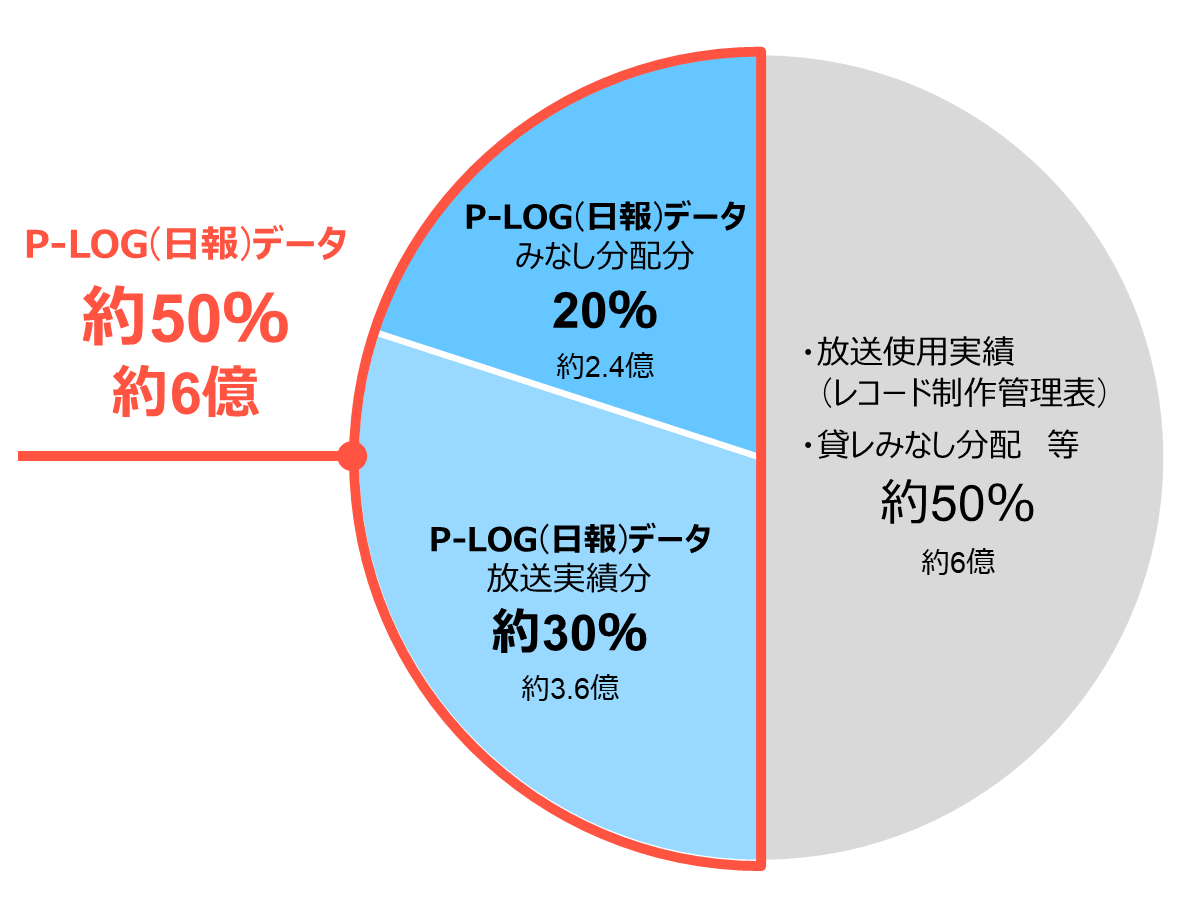

従来の商業用レコード二次使用料の分配は、メインアーティスト分とサポートミュージシャン分に資金分けされます。例えば分配原資を60億円とすると、メインアーティスト70%(42億円)、サポートミュージシャン30%(18億円)に分けられます(2023年現在は80%:20%で資金分け)。

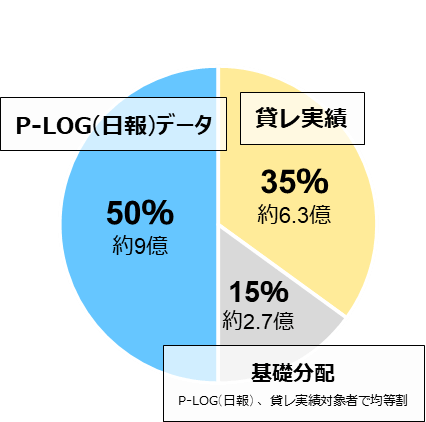

【2000年~2019年分配】

NFA分配方法

P-LOG(日報)データ

P-LOG(日報)データをもとにしたレコーディング参加回数を基に分配(過去3年分のデータを使用)

貸レ実績データ

貸レコード使用料におけるNFA分配実績のデータを基に分配(過去5年分のデータを使用)

基礎分配

上記2つのデータで分配対象となった全てのサポートミュージシャンで均等分配

・

NFA分配のうち50%の資金が充てられているP-LOG(日報)データを基にしたレコーディング参加回数での分配において、10年間ほぼ同じ顔ぶれの実演家が毎年約600万円もの金額を受領。過去10年で合計6,000万円を受領している実演家が複数存在しています。

・

その他、35%は音制連で収集を行う演奏参加者データ「レコード制作管理表」をもとにした貸レコード使用料における分配実績データをもとに分配。15%はP-LOG(日報)データと貸レ実績データの双方で分配対象になったサポートミュージシャンで頭割りして分配しています。

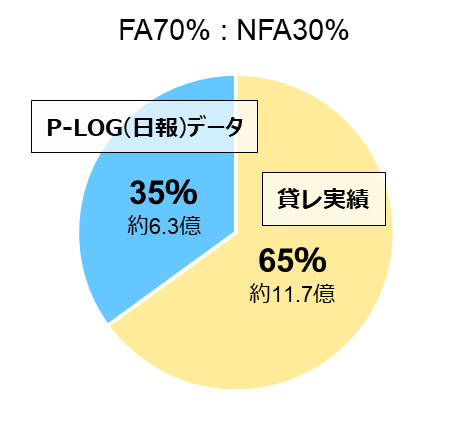

【2020年分配】

NFA分配方法

P-LOG(日報)データ

P-LOG(日報)データをもとにしたレコーディング参加回数を基に分配(過去5年分のデータを使用)

貸レ実績データ

貸レコード使用料におけるNFA分配実績のデータを基に分配(過去5年分のデータを使用)

・

P-LOG(日報)データの分配において、10年間ほぼ同じ顔ぶれの実演家が年間約600万円を受領していた事実が発覚したことをきっかけに、P-LOG(日報)データを基にしたみなし分配の割合を50%から35%に縮小しました。

・

放送使用実態との親和性や、参加演奏家データとしてのレコード制作管理表の正確性が高いと評価され、貸レデータの割合を65%に拡大し、基礎分配を廃止することとなりました。

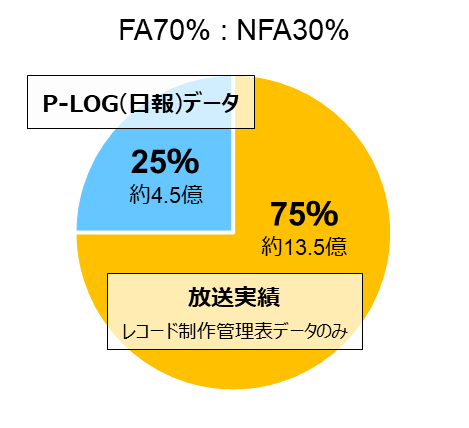

【2021年分配】

NFA分配方法

放送使用実績データ

放送使用実績と照合されたレコード制作管理表データを基に分配

P-LOG(日報)データ

P-LOG(日報)データをもとにしたレコーディング参加回数を基に分配(過去10年分)

※突出した高額分配者を均すためMPN独自の調整係数を適用

・

CPRAにおける検証の結果、音制連が収集する「レコード制作管理表」と、放送で使用された楽曲の照合が可能と評価され、いわゆる放送使用実績に基づく分配が初めて実現しました。

・

放送使用実績の照合データに、P-LOG(日報)データも活用することについてMPN椎名理事長が提案するも、CPRAにおける検証の結果、楽曲情報の不足により照合することが不可能であることが結論づけられ、活用には至りませんでした。

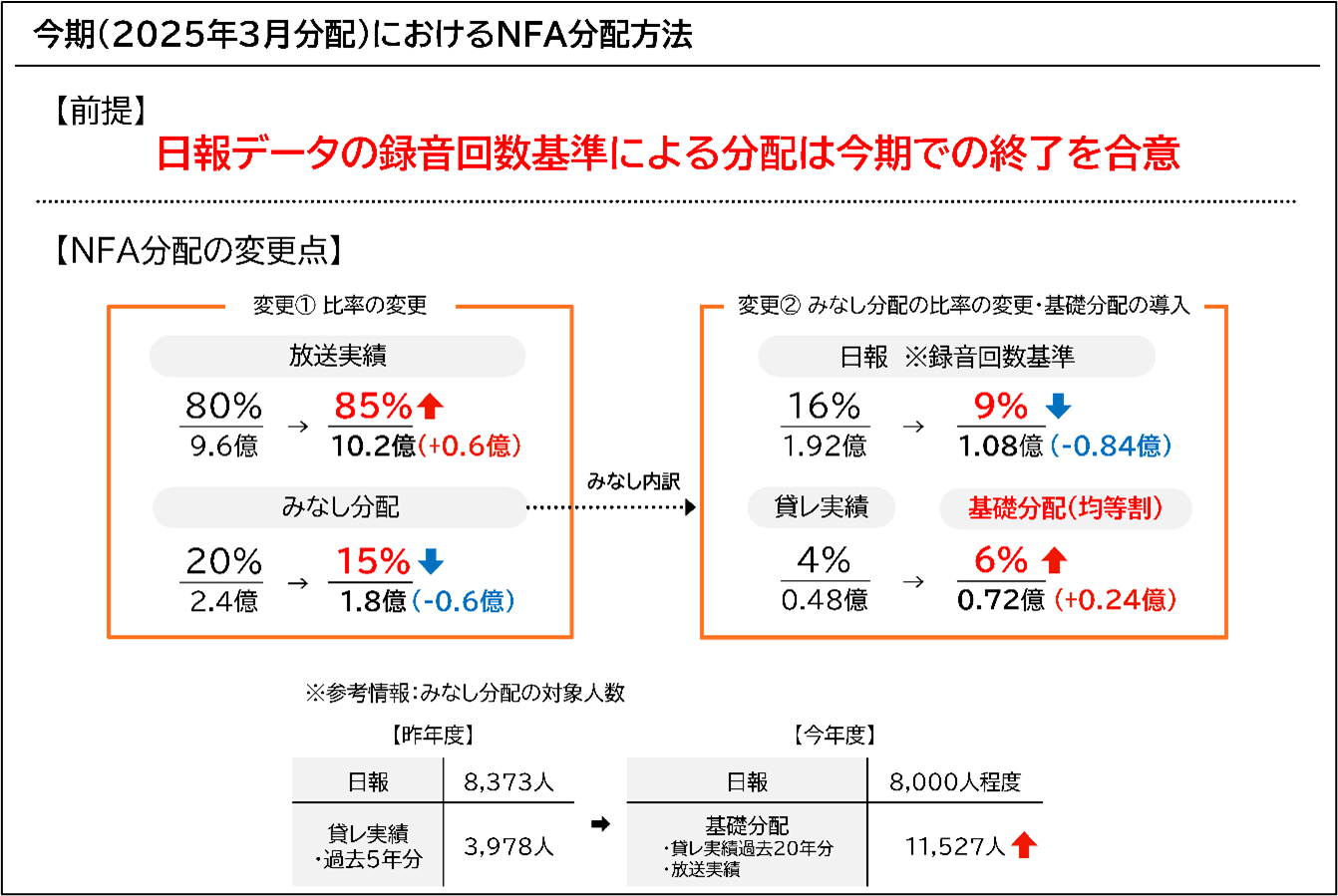

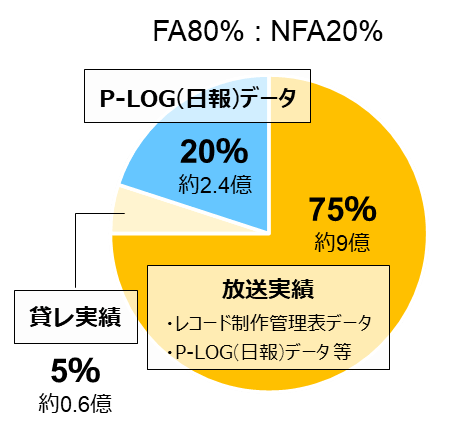

【2022、2023年分配】

分配比率

FA80%:NFA20%

問題のあるP-LOG(日報)データを継続使用するため比率を変更

NFA分配方法

MPNの提案する以下ルールをそのまま採用

放送使用実績データ

放送使用実績と以下のデータを順に照合(照合できなければ次データと照合)

① レコード制作管理表データ② P-LOG(日報)データ

③ レコード制作管理表データ(※一部判明で未確定のもの)未確定データである理由から分配額を1/20に圧縮

④ ジャケットクレジットデータP-LOG(日報)データ

P-LOG(日報)データをもとにしたレコーディング参加回数を基に分配(過去全データ)

※分配額の格差是正を目的にジャンルポイントといった係数を適用

貸レ実績データ

貸レコード使用料におけるNFA分配実績のデータを基に分配(過去5年分)

・

メインアーティスト:サポートミュージシャンの資金分け比率と、サポートミュージシャンへの分配方法をそれぞれ変更しました。

【権利者団体会議における合意事項】

①

二次使用料・録音権使用料それぞれの分配資金について、FA 分とNFA 分を8:2 の割合で原資分けをする。

②

NFA の分配方法については、精緻化に向けた改善をMPN の責任において行う。特に、録音回数が多いことを理由に一部のアーティストに偏った分配がなされている現状を是正することをMPN は確約する。

③

FA、NFA 共に、分配に関する詳細なデータを権利者4 団体で共有し、相互チェックを可能とする。

④

上記①〜③に基づく2021 年度の分配結果の検証を音楽関連分配委員会において行い、成果が見られない場合には、新たにワーキンググループを設置し2022 年度以降の新たな分配方法の検討を行う。

・

権利者団体会議では、資金分けが8:2になった理由として①演歌は邦楽の3%程度しか放送で使用されない中で、P-LOG(日報)データによって演歌ジャンルの演奏家が分配上位者に固定化されている実態は異常である、②この問題は、長らくMPNによってブラックボックス化していたことで、CPRAとして問題共有がなされなかったことが既得権益化した要因である、とされました

・

サポートミュージシャンの分配方法は、権利者団体の合意事項のとおり「録音回数が多いことを理由に一部のアーティストに偏った分配がなされている現状を是正することをMPNが確約する」ということを条件にMPNの責任において決定されました。

・

サポートミュージシャンへの分配のうち75%は引き続き放送使用実績をもとにした分配になるものの、放送で使用された楽曲に対して照合する演奏参加データとして、レコード制作管理表データの他に原盤権者の確認のない不正確なデータであるP-LOG(日報)データも照合に使用されることになりました

・

レコーディング参加回数で分配額が決まる、P-LOG(日報)データを基にしたみなし分配も20%(2億円以上)の割合で引き続き実施されることになりました。なお、これまでのみなし分配は特定の期間(過去5年分など)におけるデータのみを使用していましたが、本分配では過去にMPNが収集したすべてのP-LOG(日報)データが使用されており、さらに計算対象となるレコーディング参加回数の上限が撤廃されているため参加回数が「青天井で加算」されることになりました

・

貸レコード使用料の分配実績を基にした分配が5%の割合で採用されるも、「CPRA事務局の作業負荷を考慮し、過去5年分のみを使用」ということを理由に5年より前のデータは除外することになりました。(前述のとおりP-LOG(日報)データは過去すべてのデータを使用)

ページトップへ戻る

3-2. 2022、2023年分配で見えた

2022、2023年の分配方法では、P-LOG(日報)データが、みなし分配だけではなく放送実績分配にも採用されたことで、多くの問題が新たに発生することになりました。

①P-LOG(日報)データの使用が大幅に拡大し、元の分配方法に先祖返りした

前年の2021年は活用を縮小することになったP-LOG(日報)データでありましたが、みなし分配だけではなく放送使用実績分配でも使用されることになったため、みなし分配としての取扱額は以前に比べ減少したものの、P-LOG(日報)データを使用した全体の分配額の割合は、サポートミュージシャンへの分配の約50%にものぼり、残念ながら2019年以前の分配方法に先祖返りしてしまうこととなりました。(下図参照)

②引き続き録音回数が多いサポートミュージシャンに偏った分配がなされている

過去のみなし分配では、分配額の基となるレコーディング参加回数に上限(600回)を設定していたため、その上限を超えるレコーディング参加は使用料計算にカウントされていませんでしたが、2022、2023年の分配方法では、その上限設定がCPRAの関連委員会で報告されることもなく撤廃されていました。MPNの説明では、放送で使用される楽曲のジャンル割合をもとにした「ジャンルポイント」をみなし分配に導入したことで、演歌系楽曲への参加分を放送実績に則した形に均したとのことであったが、上限設定の撤廃の影響なのか、みなし分配の上位者には引き続き演歌系ミュージシャンの名前があがっており、全く是正されていませんでした。

③ 分配の仕組みやP-LOG(日報)データの収集方法をよく理解してMPNに自己申告を重ねる演奏家が巨額の分配を受けることも可能

演歌系のサポートミュージシャンが高額の分配を受けられた理由として、その他ジャンルのサポートミュージシャンに比べて、レコーディング回数が圧倒的に多いことが挙げられます。これは、サポートミュージシャン本人による自己申告だけでは現実的ではなく、特定のコーディネーター(インペグ屋)による情報提供によるものであると推察されます。

④P-LOG(日報)データの信憑性の低さが露呈

原盤権者の証明のあるレコード制作管理表データと証明のないP-LOG(日報)データを比較すると、比較したもののうち69%(約11,000曲)の参加情報が不一致となりました。P-LOG(日報)データは、このような具体的な数字からも、その信憑性がかなり低いものと推測されます。

⑤実演すらしていない参加者が使用料の分配を受けている可能性

楽曲制作時のいわゆる「アレンジャー」は、CPRAにおいて実演とはみなされないため、そもそも使用料を受け取る権利がありません。レコード制作管理表においてアレンジで参加した旨の記載がある場合は、他パートでの参加の有無について確認を行ったうえで削除していますが、P-LOG(日報)データにはアレンジで参加した実演家の名前も挙がっており、その実演家は使用料の分配を受けています。この点においても、本来法律上使用料の分配を受けることができない人が分配を受けてしまっている可能性が高いと言えます。

⑥自己申告していないのに、他者による自己申告で参加登録されてしまうシステム

自己申告によるP-LOG(日報)データへの登録は、本来MPN会員しか行うことができません。しかし、MPN会員以外のサポートミュージシャンについても、自己申告されたとして分配を受けていたという事実が判明しています。この点につきMPNに確認したところ、自己申告時の入力項目として「アレンジャー」の名前を収集しているためデータ登録されている、との回答がありました。しかし、他者の申告により登録されるような制度は、虚偽申告等の問題を払拭できないのではないかと思われます。

⑦他参加者が受領すべき使用料も、1人が総取りしている可能性

放送使用された楽曲とP-LOG(日報)データの照合をもとにした分配において、本来はサポートミュージシャンが10人参加している楽曲であっても、そのうち1人だけが自己申告していれば、その1人が他9人分の使用料も含め総取りすることになってしまいます。このような問題を回避するためにも、貸レコード使用料の分配においては、過去のリリース曲などの理由から参加サポートミュージシャンの特定が原盤権者にとって調査不可能な場合の手当として1/20ルール(参加者が20人いたと仮定して1人分を暫定的に支払う)を採用していますが、MPN考案の分配方法では一切その手当てがなされていません。したがって、今なお自己申告により、制度上他のミュージシャンの取分を総取りできてしまうことになります。

ページトップへ戻る